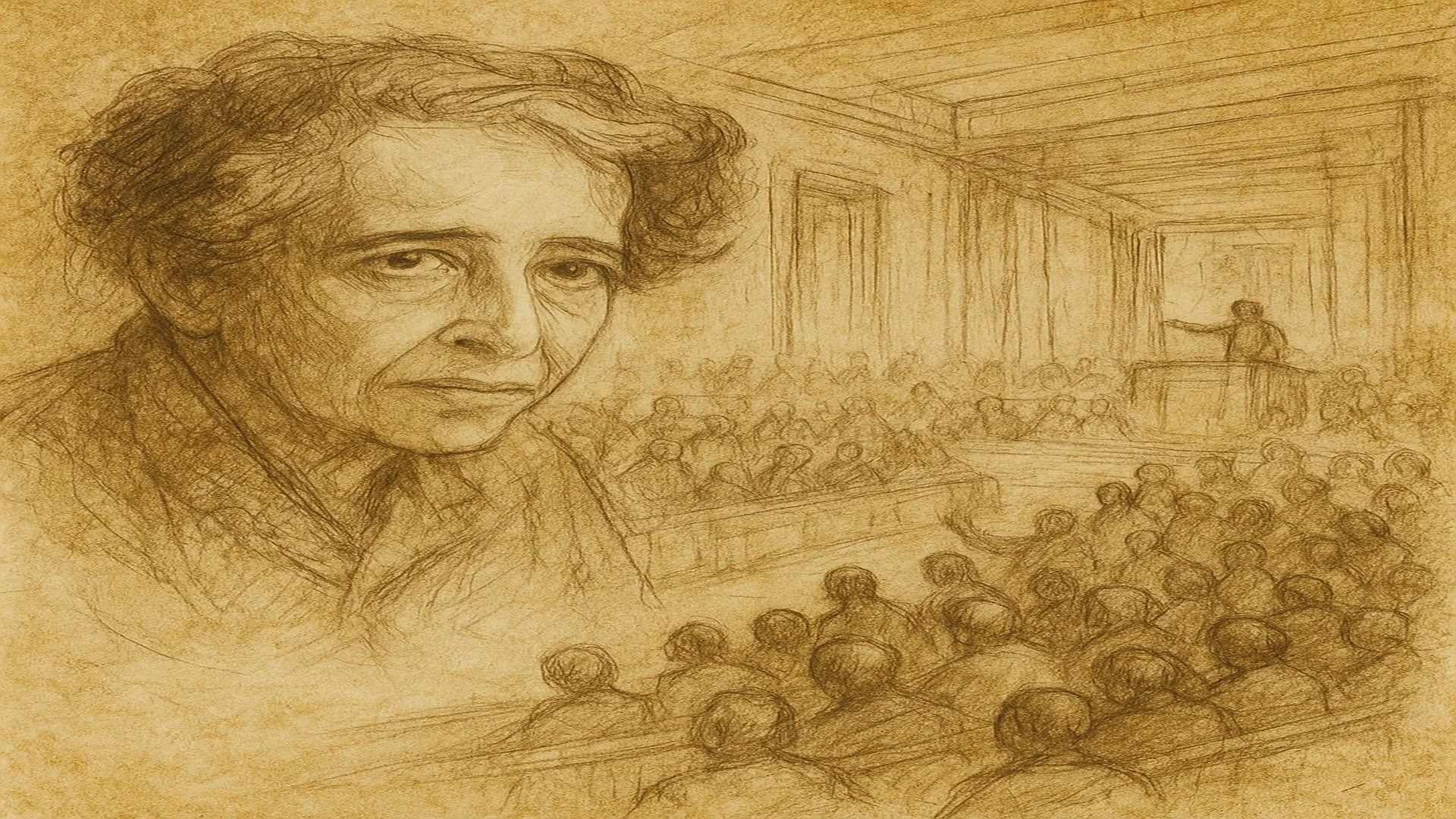

„Niemand hat das Recht zu gehorchen.“

Frei nach Hannah Arendt (1906–1975)

Serie: Philosophenzitate Lesedauer: 5 Minuten

Einleitung

Es gibt Sätze, die treffen wie ein Schlag. Sie sind kurz, klar und stellen alles infrage, was man für selbstverständlich hielt. Hannah Arendts „Niemand hat das Recht zu gehorchen“ ist ein solcher Satz. Er klingt zunächst paradox, fast provozierend. Ist Gehorsam nicht das, was Ordnung schafft? Arendt dreht diese Sicht um. Für sie ist Gehorsam kein Schutzraum, sondern eine gefährliche Ausrede. Der Satz fordert uns heraus, genauer hinzusehen – in Geschichte, Gesellschaft und im eigenen Alltag.

Historischer Kontext

Hannah Arendt entwickelte diesen Gedanken im Rückblick auf die Prozesse gegen NS-Verbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg. Besonders die Aussagen von Angeklagten wie Adolf Eichmann, der 1961 in Jerusalem vor Gericht stand und behauptete, er habe „nur Befehle ausgeführt“, machten sie hellhörig. Arendt sah darin ein gefährliches Muster: Menschen, die sich ihrer Verantwortung entziehen, indem sie auf Autoritäten verweisen.

In ihrem Bericht über den Eichmann-Prozess prägte sie den Begriff von der „Banalität des Bösen“. Sie meinte damit nicht, dass das Böse harmlos sei. Vielmehr zeigte sie, dass schreckliche Taten von gewöhnlichen Menschen begangen werden können, die sich weigern, eigenständig zu denken. Das Zitat „Niemand hat das Recht zu gehorchen“ ist eine zugespitzte Formulierung dieser Analyse.

Warum Gehorsam nicht neutral ist

Arendt entlarvt Gehorsam als scheinbar bequemen Ausweg aus der Verantwortung. Wer sagt „Ich habe nur gehorcht“, will sich von Schuld distanzieren. Doch genau dieses Verhalten macht Unrecht erst möglich.

Ein totalitäres System lebt nicht allein von seinen Führungsfiguren. Es braucht Tausende, die Anweisungen umsetzen, Dokumente abzeichnen, Transporte organisieren. Ohne diese Bereitschaft würde das System zusammenbrechen. Gehorsam ist daher keine moralisch neutrale Haltung. Er ist immer ein Beitrag zum Geschehen.

Arendt dreht die Perspektive um: Nicht Ungehorsam muss gerechtfertigt werden, sondern Gehorsam. Wer Befehlen folgt, muss prüfen, ob er das mit seinem Gewissen verantworten kann.

Psychologische Dimension

Die Psychologie liefert beeindruckende Belege für Arendts These. Das Milgram-Experiment (1963) zeigte, wie weit Menschen gehen, wenn eine Autorität ihnen befiehlt. Viele Probanden waren bereit, anderen vermeintlich schmerzhafte Elektroschocks zu verabreichen, obwohl sie Zweifel hatten.

Das Experiment verdeutlicht: Gehorsam entspringt nicht unbedingt böser Absicht, sondern oft dem Bedürfnis nach Sicherheit, Anerkennung und Ordnung. Doch die Konsequenzen sind dieselben. Wer seine Verantwortung abgibt, riskiert, Teil von Unrecht zu werden. Arendt formuliert das Gegenprinzip: Jeder Mensch ist verpflichtet, seine eigene Urteilskraft einzusetzen.

Bedeutung für den Alltag

Arendts Gedanke bleibt nicht in der Geschichte stehen. Er betrifft uns alle im täglichen Leben.

In Behörden: Eine Sachbearbeiterin bearbeitet einen Antrag nach Vorschrift. Doch Vorschriften müssen ausgelegt werden. Es gibt Spielräume. Wenn eine Entscheidung für einen Menschen offensichtlich nachteilig oder ungerecht ist, kann sie nicht einfach mit dem Hinweis „So steht es in den Regeln“ abgetan werden.

In Unternehmen: Beschäftigte setzen Entscheidungen um, die ethische Fragen aufwerfen – etwa beim Umgang mit Daten oder bei Umweltauflagen. Es reicht nicht, auf die Geschäftsführung zu verweisen. Verantwortung bleibt geteilt.

In der Politik: Abgeordnete sind Fraktionsdisziplin verpflichtet. Doch sie tragen auch Verantwortung gegenüber den Bürgern und ihrem eigenen Gewissen. Arendts Satz erinnert daran, dass Loyalität ihre Grenzen hat.

Im privaten Alltag: Auch hier stellt sich die Frage. Ein Jugendlicher wird von Freunden gedrängt, jemanden auszugrenzen. Ein Elternteil fühlt sich verpflichtet, alte Familientraditionen fortzuführen, obwohl sie ungerecht erscheinen. Arendt mahnt: Verantwortung beginnt im Kleinen. Auch im Familien- oder Freundeskreis darf Gehorsam nicht die eigene Urteilskraft ersetzen.

Freiheit, Autorität und Verantwortung

Ein wichtiger Aspekt bei Arendt ist die Unterscheidung zwischen Autorität und Gewalt. Autorität, so Arendt, basiert auf Anerkennung und Vertrauen, während Gewalt auf Zwang beruht. Wer Autorität respektiert, erkennt freiwillig eine Ordnung an. Wer blind gehorcht, folgt Gewalt. Der Satz „Niemand hat das Recht zu gehorchen“ richtet sich also nicht gegen legitime Autorität, sondern gegen das Aufgeben der eigenen Urteilskraft im Angesicht von Zwang.

Für Arendt ist Freiheit kein abstraktes Ideal, sondern eine Praxis. Frei ist der Mensch, der sein Urteil gebraucht und die Folgen seines Handelns annimmt. Wer Freiheit von Verantwortung trennt, verkennt ihr Wesen.

Mut zum Widerspruch

Arendt fordert nicht ständigen Widerstand gegen jede Regel. Sie fordert Urteilskraft. Der entscheidende Punkt ist die Bereitschaft, im Zweifel „Nein“ zu sagen. Das kann leise geschehen, indem man Fragen stellt oder Alternativen sucht. Manchmal ist es laut, wenn man Missstände öffentlich macht.

Mut zum Widerspruch ist selten bequem. Er kann Karriere kosten, Freundschaften belasten, Konflikte auslösen. Aber er ist notwendig, wenn man Verantwortung ernst nimmt. Ohne solche Akte der Zivilcourage geraten Gesellschaften in Gefahr.

Pädagogische und kulturelle Konsequenzen

Arendts Gedanke stellt auch Anforderungen an Bildung und Führung.

Bildung sollte mehr sein als Wissensvermittlung. Sie sollte junge Menschen befähigen, selbst zu urteilen, Kritik zu üben und Verantwortung zu übernehmen. Gehorsam als einzige Tugend erzieht zu Anpassung, nicht zu Mündigkeit.

Führungskräfte wiederum sollten eine Kultur schaffen, in der Fragen erlaubt sind. Wer abweichende Meinungen unterdrückt, riskiert Fehlentscheidungen. Wer Widerspruch ermutigt, gewinnt Vertrauen und Stabilität.

Fazit

„Niemand hat das Recht zu gehorchen“ ist ein Satz, der unbequem bleibt. Er nimmt uns die Möglichkeit, uns hinter Befehlen, Strukturen oder Systemen zu verstecken. Er erinnert daran, dass wir alle Träger von Verantwortung sind – im Privaten wie im Öffentlichen, im Alltag wie in Extremsituationen.

Gerade weil der Satz so schlicht klingt, ist er so kraftvoll. Er knüpft direkt an den IG-Post an, der die Wucht des Zitats in einem Bild verdichtet. Der Blogartikel erweitert diesen Impuls, indem er zeigt, wie tief die Bedeutung reicht: historisch, psychologisch, gesellschaftlich und persönlich.

Arendt macht klar: Freiheit zeigt sich nicht nur in Rechten, sondern im Mut, Verantwortung zu tragen. Gehorsam entbindet uns nicht von dieser Pflicht. Niemand hat das Recht, sein Gewissen abzugeben.

#hannaharendt #philosophie #verantwortung #freiheit #gesellschaft #geschichte #ethik #politischephilosophie #mündigkeit #denkweite #zivilcourage #moralphilosophie