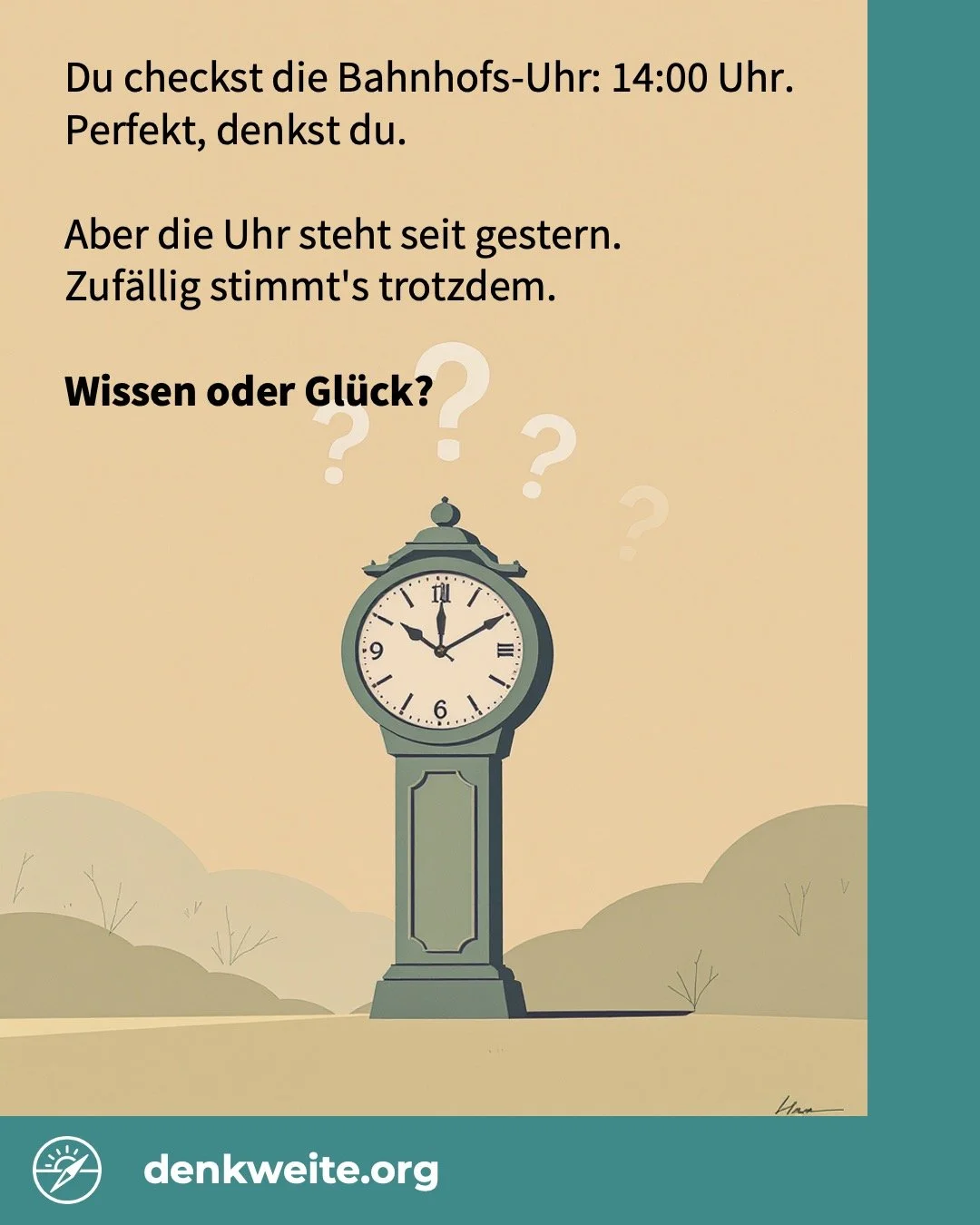

Edmund Gettier: Warum Recht haben nicht reicht

Edmund Gettier zerstörte mit drei Seiten eine 2400 Jahre alte Gewissheit: Die Idee, dass wahre + gerechtfertigte Überzeugung = Wissen ist. Sein Uhren-Beispiel zeigt es perfekt - du kannst richtig liegen und trotzdem nichts wissen, wenn der Zufall mitspielt. Heute, wo KI richtige Antworten aus falschen Mustern generiert und wahre News aus Fake-Quellen kommen, ist Gettier brennend aktuell. Seine drei Fragen - WAS glaube ich? WARUM glaube ich es? WOHER kommt es? - sind ein Kompass durch die Informationsflut. Perfektes Wissen? Gibt es nicht. Aber besseres kritisches Denken? Absolut möglich.

Wahrheit die verletzt vs. Lüge die schützt: Wenn Ehrlichkeit zur ethischen Herausforderung wird

Soll ich die schmerzhafte Wahrheit sagen oder schweigen, um zu schützen? Dieses Dilemma begegnet uns täglich - beim Arzt, unter Freunden, in der Familie. Verschiedene philosophische Traditionen bieten unterschiedliche Antworten: Kant fordert Wahrhaftigkeit aus Respekt vor der Menschenwürde, Mill wägt das allgemeine Wohl ab, Aristoteles sucht praktische Weisheit. Die Lösung? Es gibt keine universelle Formel, aber wir können lernen, bewusster zu entscheiden - mit philosophischen Perspektiven als Orientierung für unsere ethischen Alltagsentscheidungen.

Hans Albert: Warum absolute Gewissheit eine Illusion ist - und wie wir trotzdem klug entscheiden

Hans Albert zeigt uns: Absolute Gewissheit ist eine Illusion - jeder Versuch, etwas endgültig zu beweisen, führt in eine Sackgasse. Doch statt in Verzweiflung zu verfallen, können wir diese Erkenntnis nutzen. In einer Welt voller Fake News, KI-Entscheidungen und widersprüchlicher Expertenmeinungen brauchen wir keine absolute Wahrheit.

Wir brauchen die Fähigkeit, intelligent zwischen verschiedenen Unsicherheiten zu navigieren. Alberts "kritischer Rationalismus" gibt uns dafür Werkzeuge: Hypothesen prüfen statt Dogmen glauben, Fehler korrigieren statt Perfektion suchen, mit Vorläufigkeit leben statt auf Gewissheit warten. Das macht uns handlungsfähig in einer komplexen Welt.

Der Fluss, der nie derselbe ist

Nach dem Urlaub ist nichts mehr wie vorher - auch wenn es so aussieht. Heraklits 2500 Jahre alte Fluss-Metapher entlarvt die Illusion der Beständigkeit. Job, Beziehung, Gesellschaft - alles ist in konstantem Wandel. Die philosophische Spannung zwischen Werden (Heraklit) und Sein (Parmenides) prägt unser Denken bis heute. Praktische Betrachtungen zu Karriere-Transformationen, Beziehungsdynamiken und gesellschaftlichen Umbrüchen zeigen: Stabilität entsteht paradoxerweise gerade durch Wandel, nicht trotz dessen.

Ockhams Rasiermesser: Warum die einfachste Lösung meist die richtige ist

Auto springt nicht an – Panik! Motorschaden? 2000€ Reparatur? Nein: Batterie leer. Fünf Minuten Starthilfe, Problem gelöst. Wir machen ständig aus simplen Problemen Dramen. Wilhelm von Ockham hatte vor 700 Jahren die Lösung: Sein "Rasiermesser" schneidet überflüssige Komplikationen weg. Die Regel: Von mehreren Erklärungen nimm die mit den wenigsten Annahmen. Kollege grüßt nicht? Vermutlich in Gedanken, nicht Mobbing. Partner schreibt kurz? Stress, keine Affäre. Aber Vorsicht: Depression ist nicht "schlechte Laune". Manche Komplexität ist real. Die Kunst: Drama von echter Komplexität unterscheiden.

"Sophisten vs. Sokrates - Der erste Kampf um die Wahrheit"Einleitung

Vor 2500 Jahren stritten Sophisten und Sokrates über eine Frage, die heute täglich in deinem Feed aufpoppt: Was zählt mehr - überzeugende Rede oder wahre Argumente? Die Sophisten lehrten rhetorische Tricks, um jede Position durchzusetzen. Sokrates konterte mit systematischem Hinterfragen. Sein Werkzeug gegen Manipulation funktioniert noch heute: Bei politischen Versprechen nach Quellen fragen, bei Werbung den Emotionsalarm aktivieren, bei Social Media die 24-Stunden-Regel anwenden. Die Herausforderung: Skeptisch bleiben ohne zynisch zu werden. Denn nicht jede gute Rede ist Manipulation - manchmal ist Wahrheit einfach gut verpackt.

"Man wird nicht als Frau geboren" - Wie Simone de Beauvoir uns von unsichtbaren Ketten befreit

Simone de Beauvoir erkannte 1949: Geschlechterrollen sind größtenteils erlernt, nicht angeboren. "Man wird nicht als Frau geboren, man wird es" gilt für beide Geschlechter - auch Männer werden in Rollen gepresst. Das ist befreiend: Was erlernt wurde, kann hinterfragt werden. Ob berufliche Selbstzweifel, Rollenverteilung in der Partnerschaft oder Social-Media-Druck - überall reproduzieren wir unbewusst anerzogene Muster. De Beauvoirs Perspektive hilft zu unterscheiden: Handle ich aus Überzeugung oder aus Gewohnheit? Die Freiheit liegt nicht darin, alle Konventionen zu brechen, sondern bewusst zu wählen - ob traditionell oder alternativ.

Wie würdest du die Welt gestalten? Rawls' Gedankenexperiment für faire Entscheidungen

John Rawls' "Schleier des Nichtwissens" ist ein geniales Werkzeug gegen unsere eigene Voreingenommenheit. Die Idee: Entscheide über Regeln, ohne zu wissen, welche Position du einnehmen wirst. Plötzlich denkst du aus allen Perspektiven gleichzeitig. Das funktioniert im Team bei der Projektverteilung, in der Familie bei Haushaltsregeln und in gesellschaftlichen Debatten. Die Methode hat Grenzen – völlige Neutralität ist unmöglich und individuelle Bedürfnisse bleiben verschieden. Trotzdem hilft sie uns, fairere Lösungen zu finden, die nicht nur unseren eigenen Interessen dienen.

Das größte Glück für die größte Zahl - Mills Rechnung geht nicht auf

John Stuart Mills Utilitarismus verspricht objektive Moral durch eine simple Formel: Das größte Glück für die größte Zahl. Doch diese verlockende Rechnung hat gefährliche Lücken. Wenn nur Konsequenzen zählen, wird das Einzelschicksal zur Variable in einer Gleichung. Die KI könnte über Leben und Tod entscheiden. Die Mehrheit überstimmt Einzelne. Die Lösung liegt nicht darin, Folgen zu ignorieren, sondern klare Grenzen zu ziehen: Praktische Abwägung ja, aber nicht auf Kosten der Menschenwürde. Wir brauchen beides - pragmatische Lösungen und feste Prinzipien.

"Werde, wer du bist" – Zwischen Selbstfindung und Selbsterschaffung

Nietzsches "Werde, der du bist" wird oft missverstanden als Aufforderung zur Selbstfindung. Doch der Philosoph meinte das Gegenteil: Wir sollen uns nicht finden, sondern erschaffen. Zwischen Instagram-Perfektion und Familientraditionen verlieren wir oft den Kontakt zu dieser radikalen Idee: Du bist weder vorbestimmt noch musst du andere kopieren. Du gestaltest dich durch bewusste Entscheidungen. Das ist befreiend und beängstigend zugleich – denn es bedeutet volle Verantwortung für das, was wir aus uns machen.

Wie du mit Aristoteles' goldener Mitte dein Leben kalibrierst

Sparst du alles für deinen Traumurlaub oder lebst du von der Hand in den Mund? Wie du mit Aristoteles' goldener Mitte dein Leben kalibrierst.

Wann hast du das letzte Mal gehört: „Du musst die goldene Mitte finden“? Wahrscheinlich, als du zu viel gearbeitet, zu viel Geld ausgegeben oder zu wenig Sport gemacht hast. Aber was ist diese "Mitte" eigentlich?

Die meisten von uns denken dabei an einen langweiligen Kompromiss. Mittelmaß. Etwas, das uns weder glücklich noch unglücklich macht. Doch das ist die größte Fehlinterpretation aller Zeiten – eine echte Denkfalle.

Aristoteles, der wahrscheinlich klügste Denker der Antike, wusste das schon vor über 2.000 Jahren. Er nannte die goldene Mitte die Mesotes-Lehre. Sie beschreibt nicht den Durchschnitt, sondern das perfekte Maß für dich. Ein Maß, das nicht statisch ist, sondern sich dynamisch an deine Umstände anpasst.

Wem kannst du vertrauen? Wie vier philosophische Denkwerkzeuge dir in der Informationsflut helfen!

Wahrheiten sind heute verwirrender denn je. Von Gesundheitsmythen im Internet bis zu widersprüchlichen Expertenmeinungen. Wir stehen vor einem Informationsdilemma. Je mehr Quellen wir haben, desto schwieriger wird es, zu entscheiden, wem wir vertrauen sollen. Die Philosophie bietet uns aber ein mächtiges Werkzeug, um aus diesem Chaos auszubrechen: die vier Wahrheitsbegriffe. Lerne, wie du Fehlinformationen systematisch mit Korrespondenz-, Kohärenz-, Pragmatismus- und deflationären Checks entlarvst und deine eigene Urteilskraft schärfst. Ein praktischer Leitfaden, um in der Informationsflut den Überblick zu behalten.

Macht ohne Druck: Was Hannah Arendt uns heute rät

Hannah Arendt trennt Macht und Gewalt radikal: Macht entsteht aus gemeinsamem Handeln und Zustimmung, Gewaltist Zwang und zeigt oft Machtverlust. Das ist anspruchsvoll im Alltag, aber praktisch: In Teams, Debatten und Beziehungen wirkt Beteiligung nachhaltiger als Druck. Kleine Schritte reichen: Gründe teilen, Optionen geben, fair paraphrasieren, klare Regeln plus Wahlmöglichkeiten. Zwang spart keine Zeit, er kostet Vertrauen.

Der gefährlichste Satz: Was Kant uns über Wissen und Glauben lehrt

"Ich weiß, dass ich recht habe" - dieser gefährliche Satz begegnet uns täglich. Kant entwickelte ein Denkwerkzeug, das hilft: die Unterscheidung zwischen Meinen, Glauben und Wissen. Die meisten unserer Überzeugungen sind begründeter Glaube, nicht sicheres Wissen. Das zu erkennen, führt zu besseren Entscheidungen und produktiveren Gesprächen. Ein praktisches Tool: Ersetze eine Woche lang "ich weiß" durch "ich glaube" und beobachte, wie sich Deine Gespräche verändert.

Schatten oder Wirklichkeit? Was Platons Höhlengleichnis uns heute lehrt

Platons Höhlengleichnis gehört zu den bekanntesten Bildern der Philosophie. Es fragt, ob wir Wirklichkeit erkennen – oder nur Abbilder davon. Der Artikel zeigt, warum diese Frage bis heute aktuell ist, und verbindet Platons Gedanken mit Psychologie, Medien und Alltag.

Genug finden statt mehr wollen

Genug statt immer mehr. Epikur zeigt, wie klare Entscheidungen und kleine Routinen zu Seelenfrieden führen. Der Text verbindet den Garten der Epikureer mit Psychologie, erklärt hedonische Adaption und Erwartungslücke und macht es konkret: zwei Medienfenster, ein konzentrierter Arbeitsblock, ein freier Abend pro Woche, eine Wunschliste mit Wartezeit. Weniger Lärm, mehr Klarheit.

Was ist gerecht? – Philosophische Perspektiven im Alltag

Gerechtigkeit ist mehr als ein Ideal, sie prägt unseren Alltag und die großen Konflikte der Gegenwart. Von Platon und Aristoteles bis zu Rawls, Sen und Sandel reicht die Tradition. Dazu kommen psychologische Einsichten und aktuelle Fragen: gleiche Chancen, Leistungsgerechtigkeit, digitale Fairness, Verantwortung für kommende Generationen.

„Niemand hat das Recht zu gehorchen.“

Hannah Arendt macht klar: Gehorsam ist keine Tugend, wenn er das eigene Denken ersetzt. „Nur Befehle befolgen“ heißt, Verantwortung abzugeben – und Menschlichkeit zu verleugnen. Ihr Satz fordert uns heraus: Wo stehen wir selbst, wenn Regeln und Gewissen kollidieren?